🌾 영농형 태양광, 농업과 에너지의 만남

기후위기와 탄소중립 목표 달성이 시급한 과제로 떠오른 지금, 영농형 태양광이 새로운 해법으로 주목받고 있습니다. 전 세계적으로 2021년 14GW에 불과했던 보급량이 2027년 36GW로 3배 가까이 증가할 전망이며, 시장 규모는 2022년 37억 달러에서 2032년 111억 달러로 급성장이 예상됩니다.

Agrivoltaics라고도 불리는 이 기술은 단순히 태양광 패널을 설치하는 것을 넘어, 농업의 지속가능성과 에너지 전환이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 혁신적 접근법입니다. 하지만 과연 모든 것이 장미빛일까요? 지금부터 영농형 태양광의 실체를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.

💡 영농형 태양광이란 무엇인가?

기본 개념과 다양한 명칭

영농형 태양광은 농지 위에 일정 높이로 태양광 패널을 설치해 하부에서는 농작물을 재배하고 상부에서는 전력을 생산하는 복합 토지 이용 시스템입니다. 국제적으로는 Agri-PV, Agri-solar, Dual-use solar, Solar sharing 등 다양한 이름으로 불리며, 설치 지역과 재배 작물에 따라 세분화됩니다.

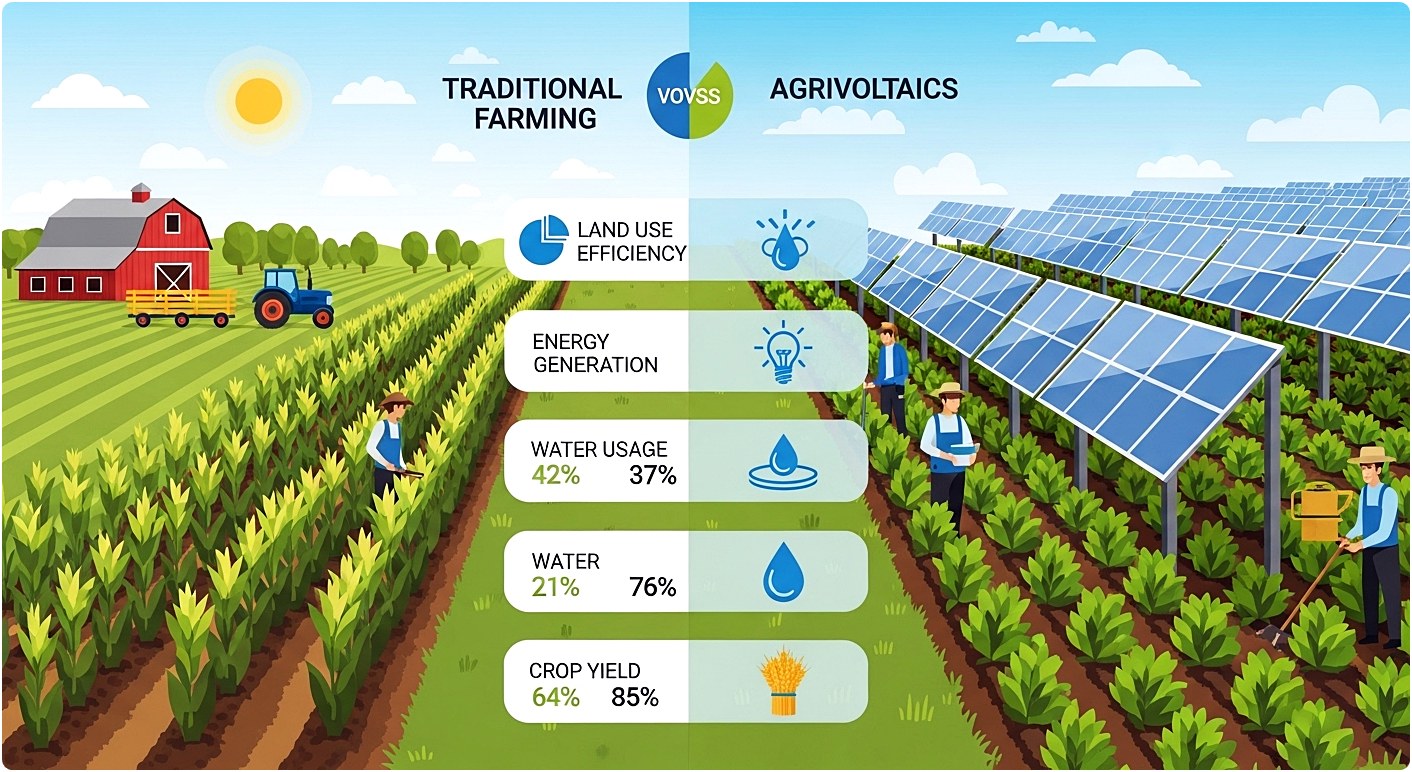

토지 이용 효율을 극대화하고 농가 수익 증대 효과를 창출하는 것이 영농형 태양광의 최대 강점입니다. 한정된 농지에서 식량과 에너지를 동시에 생산할 수 있습니다.

다양한 설치 유형과 분류

재생에너지 설비로서 영농형 태양광은 작물 생산, 가축 사육, 온실 재배, 생태계 서비스 제공 등 다양한 농업 활동과 결합될 수 있습니다. 패널의 높이, 방향, 간격 등을 조정해 각 농지의 특성에 맞는 최적 설계가 가능하며, 시스템 유형(개방형/폐쇄형), 지지 구조(오버헤드/인터스페이스/PV온실), 모듈 이동성(고정식/단축추적/이축추적) 등에 따라 세분화됩니다.

📈 글로벌 시장 현황과 놀라운 성장 전망

폭발적인 보급 증가세

2012년 겨우 5MW에 불과했던 영농형 태양광 설비는 2018년 2.9GW, 2021년 14GW로 급증했습니다. 2022년 기준 북미 지역이 33%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 유럽 29%, 아시아태평양 24%가 뒤를 잇고 있습니다.

| 구분 | 현황/전망 | 특징 |

|---|---|---|

| 보급량 전망 | 2027년 36GW | 연평균 45% 성장률 |

| 시장 규모 | 2032년 111억 달러 | 연평균 11.7% 증가 |

| EU 잠재량 | 944GW | 농업면적 1%만 활용 시 |

| 한국 잠재량 | 682GW | 전체 농지면적 활용 기준 |

국가별 보급 잠재량

유럽연합은 농업면적의 단 1%만 활용해도 944GW의 태양광 발전 설비를 구축할 수 있으며, 일본은 농지의 10%에 설치 시 전력 수요의 37%를 충당할 수 있습니다. 한국 역시 15,760km²의 농지면적을 기반으로 막대한 잠재량을 보유하고 있습니다.

⚖️ 양날의 검: 장점과 극복해야 할 과제

영농형 태양광의 주요 이점

농지 활용 효율성 증대가 가장 큰 장점입니다. 하나의 토지에서 농산물과 전력을 동시에 생산하며, 패널이 작물에 적절한 그늘을 제공해 가뭄 시 수확량을 향상시킵니다. 농촌 지역의 전력 인프라를 개선하고 EV 충전소 부족 문제를 해결할 수 있으며, 패널 냉각 효과로 발전 효율도 상승합니다.

탄소중립 달성에 기여하는 기술이지만 법적 근거 부재, 농지가격 상승 우려, 기술개발 필요성, 농촌 사회의 수용성 문제 등이 보급 확대를 가로막고 있습니다.

해결해야 할 과제들

농지 일부 손실이 불가피하고, 태양광 발전과 농업에 대한 이중 전문성이 요구돼 운영비용이 증가합니다. 작물별로 적합성이 다르며, 차광으로 인한 생산성 감소 가능성도 존재합니다. 특히 명확한 법적 근거가 부재한 국가에서는 사업 추진이 어렵고, 대형화로 인한 농지가격 상승도 프랑스 등에서 실제 문제가 되고 있습니다.

🇰🇷 한국의 영농형 태양광 정책 동향

2024년 주요 정책 변화

농림축산식품부는 2024년 4월 “영농형 태양광 도입 전략”을 발표하며 2025년까지 법적 근거를 마련하겠다고 밝혔습니다. 핵심은 ①농업인을 사업 주체로 한정 ②비우량농지 중심 집적화 ③촘촘한 관리체계 구축입니다.

타용도 일시사용허가 기간을 기존 8년에서 23년으로 대폭 연장해 경제성 확보 문제를 해결했으며, 농업진흥지역 외 농지에 한해 설치를 허용합니다. 농촌공간재구조화법과 연계한 재생에너지 지구에는 정책 인센티브도 제공됩니다.

향후 과제와 제언

경제성, 사업주체, 대상농지에 대한 예측 가능성이 높아졌지만, 노령화로 인한 자경농 감소와 농업진흥구역 비중을 고려하면 보급 확대에는 한계가 있습니다. 농가 수익 증대와 에너지 전환이라는 두 목표를 균형있게 달성하려면 농업의 지속가능성을 최우선으로 제도를 설계해야 합니다.

기술개발과 표준모델 개발, 장기 실증연구를 통한 데이터 축적, 정보 공유 플랫폼 구축, 그리고 무엇보다 농업인과 농촌 사회의 수용성을 높이는 노력이 병행되어야 합니다.

🌟 결론: 농업과 에너지의 지속가능한 공존

영농형 태양광은 단순한 재생에너지 설비가 아닙니다. 기후위기 시대에 식량 안보와 에너지 전환을 동시에 달성할 수 있는 핵심 솔루션입니다. 글로벌 시장이 폭발적으로 성장하고 있고, 한국도 법적 기반 마련에 나선 지금이 바로 준비할 때입니다.

하지만 성공의 열쇠는 기술이 아니라 사람에게 있습니다. 농업인의 실질적 수익 증대, 농지 보전, 지역사회와의 상생이 보장될 때 비로소 영농형 태양광은 진정한 탄소중립의 동력이 될 것입니다. 농업의 지속가능성을 해치지 않으면서도 깨끗한 에너지를 생산하는 지혜로운 접근, 그것이 우리에게 주어진 과제입니다.